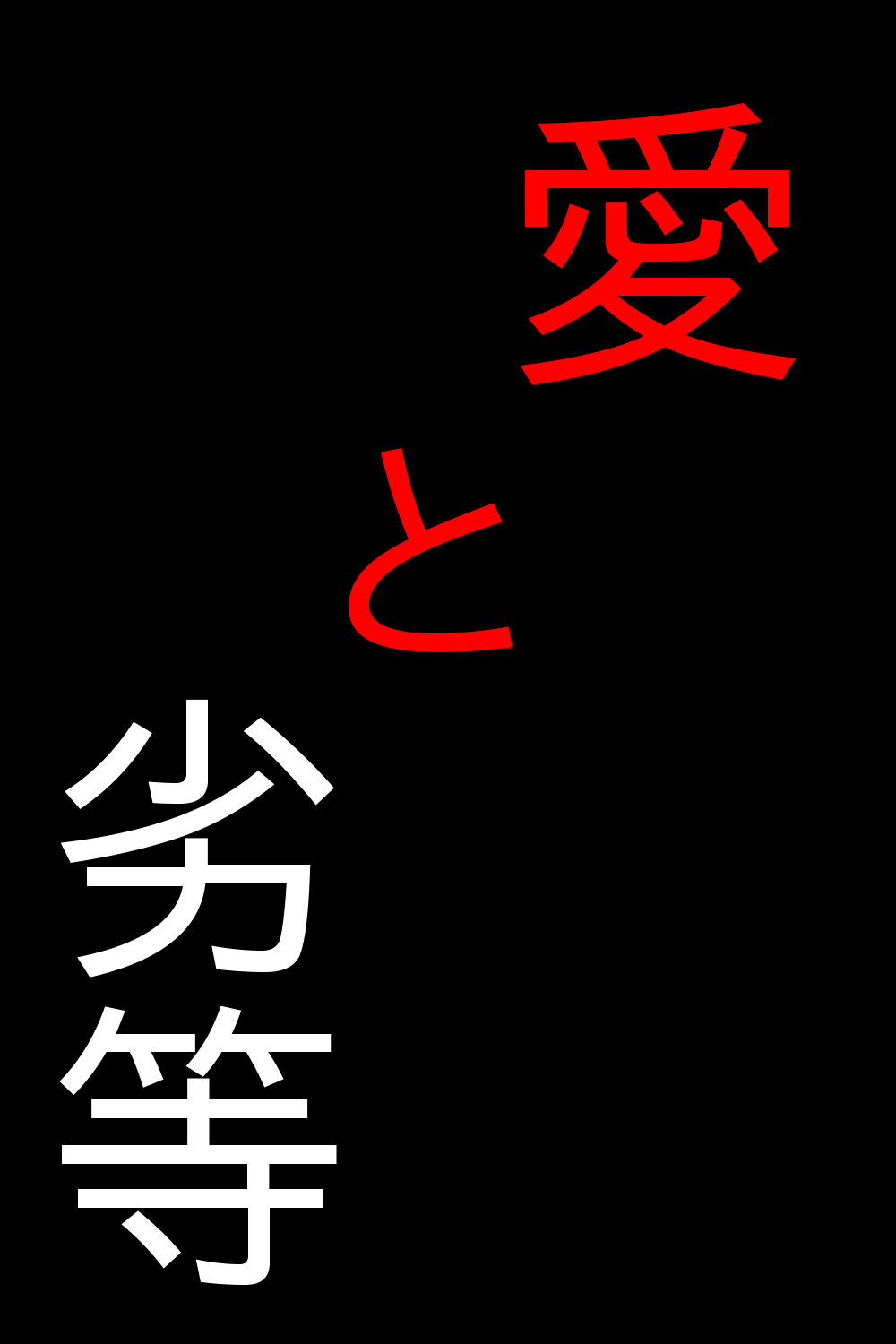

叶《かなえ》-2

ー/ー一週間後。

「やあ」

いつものように本に集中している彼女に挨拶すると、彼女はびくっと肩を震わせる。

「あ」

「ごめん風邪と用事で休んじゃってた」

「そ、そっか」

いつもより元気がなさそうな彼女は、お決まりの皮肉を言うでもなく、読書に戻っていった。

「今日は、科学系の本なんだな」

「分子生物学、おもしろいから」

「僕は、そうだな…天文学で」

そう言って、二人して読書に浸る。

久しぶりの心休まる時間だった。足は相変わらず疲れるけれど、本に集中してれば、大丈夫。

彼女は二冊目を読み終わると、いつもの習慣を始めた。

「一日たった30分。ただリラックスして本を読んで、好きな音楽聞いて。そういう時間を作るだけで、自殺は大分減ると思うんだ」

「誰の言葉?」

「私が考え出したの」

「珍しいな」

「そう、かもね」

「それにしても、音楽嫌いじゃないのか?」

「あたし?カントリーとヘビメタ以外なら好きだよ。特にヘビメタは耐えられないけど」

「『モーリタニアン』のスチュアート・カウチ?」

「映画も知っているのか、君は」

そういうと、いつになく優しく微笑んで続ける。

「この言霊、君に伝えられてよかった」

「いい言葉、だとは思う」

「んん、君はまだ、休養の大切さを理解してないんだよ」

そうなのかな?と確認しても、彼女はそうだよ、としか言わない。そういうやつなんだ。

「あたしさ、この言葉を考え付いた後に、どうしても人に伝えたくて。でも君は翌日もそのまた翌日も、そのまた翌日もいなくて。不安だったよ」

「ごめんって。今度からちゃんとれんら、く…」

「「あ」」

二人分の声が重なる。

「連絡先、交換してないね」

「住所ならむり」

「メッセとか電話とか」

「ないよ。だって携帯もってないもん」

それは、まるでナンパを断るのが下手くそな女子の言い分だったが、彼女はマジだった。

「本当に言ってる?」

「うん。それに、君なら手紙の方が好きでしょ」

それは、その通りだが。

「でも住所もないから、連絡はできないかな…」

「どういうこと?住所がないって…」

彼女は真顔で、静かに拒否する。

「それは、秘密」

「わかった」

僕は、彼女の連絡先ももっていないし、どこで会ったことがあるのかも思い出せないし、謎は多くなるばかりだ。

それでも、彼女のちょっとミステリアスで、まるでぴんと張った糸のような不安定さに惹き込まれるのは、なぜなのだろう。

***

その日、家に帰ってから。

ピロン、と珍しく通知が来る。誰からかと思えば、僕の部活の知り合い―出席表にしるしをつけてくれている―だった。

『後輩と付き合うことになった』

『よかったな』

『いい人だよ、ほんと』

惚気か、と思い適当に肯定的なスタンプを送っておく。

『そういえば、古典の範囲ってどこだっけ』

『小テストなら、徒然草の第七段』

『どんなやつだっけ』

『命長ければ辱多し』

『ああ、四十歳くらいで死にたい、っていうあれか』

『それ』

『俺の彼女と同じようなこと言ってる』

『達観しているんだな』

『そうともいう』

それっきり、会話のネタがあるわけでもなく。会話は終わった。

しばらくして。

「いや、あいつの彼女ってどんな思考してるんだよ」

久しぶりに徒然草を読み直そうかな、と思った。

***

「全ての行動は、自己満足で終わらせられるべきである。だって、人生は60点くらいでいいんだから」

今日の講釈タイムはこの言葉から、か。

「…それも、自分で考えた言葉?」

「半分はそう。半分は受け売りかな」

「どこからの受け売りなんだ?」

「とある、あたしが好きな曲の歌詞」

「前、歌詞なんてのは形骸化した意味を載せただけの詩、とか言ってなかった?」

「笑止の沙汰だね、我ながら」

「人間だれしも間違いはあるさ。40点分の減点くらいなら」

「馬鹿にしてる?」

自分の考えた格言を使われるのが気恥ずかしいらしく、彼女はジト目を向けてくる。

「そんなことないって」

頬をちょっとだけ赤らめた彼女が無性に微笑ましく感じて、僕は少しだけ笑う。

「あ」

「なに?」

「君の笑顔、初めて見たかも」

「そう?」

言われてみれば。

「笑ってればちょっとは話しやすそうなのに」

「それができれば苦労はない」

「そっか。そうだね」

「今日は珍しく素直なんだな」

「いつもは厭味ったらしいって言いたいんだね…否定はしないけど」

2人して笑いあう。周りの人たちの邪魔にならないくらいに、静かに。

「あ、そろそろ帰る」

「ん、じゃあ」

ぎゅっと抱きしめられる。

ダイレクトに、何の躊躇もなく。

手を触れただけではわからなかった、生々しい柔らかさを制服越しに感じる。それに何よりも、首筋にかかる彼女の吐息が、どうしようもなく現実味を帯びている。

思ったより華奢な躰は、抱き締めかえしたら壊れそうで、とても…

彼女は、抱きしめるのと同じくらい唐突に離れる。

そして、言う。

「ハグってリラックス効果あるらしいよ?」

「どきどきしかしなかった」

「…あたしも」

***

夕陽で明るく照らされた屋外に出る。目の前の横断歩道の赤信号が、緑に変わるのを待ちつつ、彼女と話す。

「っていうか、なんでさっき、あんなことしたんだ?」

「あんなことって?」

「言わせないでくれよ…思い出すだけで恥ずかしいんだから」

「ごめんって。まあ、理由としては、興味が湧いただけ」

「んな適当な」

「あたしは、適当なことは言わないよ。言葉は現実になるから」

「言霊の力を信じてるのか」

「そう」

信号が、碧色に光る。

「じゃあね、また」

「じゃあ」

彼女が歩き出すのを認めて、僕は別方向に向く。

「ゆーと!!」

大声で呼び止められて振り向くと、横断歩道の中ほどで立ち止まった彼女が大きく手を振っているのが見える。

気恥ずかしさを感じながらも、手を振り返す。

「またねー!!」

僕は大声を出すことなく、見送

***

彼女が亡くなってから、一週間以上が経った。

ようやく登校できるようになった僕は、花束を道端に手向ける。

「言葉は、現実になるんじゃなかったのか?」

周りの人は、事情を知ってか知らずか―知らないわけがない、ここで交通事故が起こったことは周知の事実だ—視線を逸らしつつ通り過ぎていく。あの日、彼女は、立ち止まった横断歩道で、居眠り運転のトラックに撥ねられ、そのまま死んでしまった。僕の、目の前で。

「なあ」

先程より大きな声で呟く。

「またね、って言ってくれたじゃねえか」

地面は沈黙する。

彼女は言っていた。「墓参り、というのはその人がまだ死んでいる、ということを確認する行事」だと。

確認して何が悪い。実感して何が悪い。

彼女は言っていた。「ものに意味なんてないんだよ」と。

死に意味を求めることだって人の性だろう。彼女が死ななきゃいけない、その、意味を、考え。

考えたくない。

もう、なにも考えたくない。

考えるといつも、彼女はそこにいる。

僕の思考は彼女のものだ。彼女の言葉、その一言一句が、僕の哲学となり内面となっていた。

全て覚えているし、全てに宿った言霊は今も僕を依り代として生きている。

でも、それは違う。

彼女では、それは叶ではない。

叶はもっと摑みどころがなくて、もっと特別なんだ。

死なんかに穢されるわけがないんだ。

頭の中は言葉でいっぱいだったのに。ショックで学校を休んでいる間自問自答したその答えの、価値のある言霊が脳内では渦巻いているのに。

なのに、出てきたのは、一言だけだった。

「寂しいんだ」

涙が、溢れる。

洩らす嗚咽は、誰も抱きしめてくれない。

***

冬が過ぎ、春が来た。

その間片時も、僕は彼女のことを忘れはしなかった。しかし、世界は回っていく。こういう時、彼女ならPKDの『偶然世界』の最後の一文を引用するんだろうな。

「前進あるのみ…」って。

結局、僕は何も変わらず、学校に行き、部活をサボっている。

一つだけ変わったことがあるなら、本屋に行くことをやめて、公園でぼーっと休んでいることだけだろう。

彼女も「休息は大事」と言っていたし。

夏の暑ささえ感じ始めるような気温の中、登校する。

前から、女子生徒が歩いてくる。

通り過ぎる。

「また、会ったね」

まぎれもない彼女の声だった。

その瞬間、僕は昇華する。

振り向いても、恐らく彼女はいないだろう。でも、僕にはわかるんだ。彼女は死んでいない。

そのまま、駆け出す。

そうだ。学校についたら、飄飄としてクラスのみんなに叫んでやろう。

「僕と一緒に、死人を探さない?」って

_______________

燃える家。

あたしは別に悪くない。

料理のミスは怒られないのに、勉強のミスは怒られる。

そんなのは人間性に関わらないのに。みんなそれに動かされている。

ただ、ちょっとだけ家を飛び出しただけなのに。

なのに、火事だなんて。

あたしは、背を向ける。

こんな名前なんて捨ててやる。

警察からだって逃げ延びてやる。

私の名前は、今日から、そう”かなえ”だ。

火から生まれるのは、不死鳥。

「やあ」

いつものように本に集中している彼女に挨拶すると、彼女はびくっと肩を震わせる。

「あ」

「ごめん風邪と用事で休んじゃってた」

「そ、そっか」

いつもより元気がなさそうな彼女は、お決まりの皮肉を言うでもなく、読書に戻っていった。

「今日は、科学系の本なんだな」

「分子生物学、おもしろいから」

「僕は、そうだな…天文学で」

そう言って、二人して読書に浸る。

久しぶりの心休まる時間だった。足は相変わらず疲れるけれど、本に集中してれば、大丈夫。

彼女は二冊目を読み終わると、いつもの習慣を始めた。

「一日たった30分。ただリラックスして本を読んで、好きな音楽聞いて。そういう時間を作るだけで、自殺は大分減ると思うんだ」

「誰の言葉?」

「私が考え出したの」

「珍しいな」

「そう、かもね」

「それにしても、音楽嫌いじゃないのか?」

「あたし?カントリーとヘビメタ以外なら好きだよ。特にヘビメタは耐えられないけど」

「『モーリタニアン』のスチュアート・カウチ?」

「映画も知っているのか、君は」

そういうと、いつになく優しく微笑んで続ける。

「この言霊、君に伝えられてよかった」

「いい言葉、だとは思う」

「んん、君はまだ、休養の大切さを理解してないんだよ」

そうなのかな?と確認しても、彼女はそうだよ、としか言わない。そういうやつなんだ。

「あたしさ、この言葉を考え付いた後に、どうしても人に伝えたくて。でも君は翌日もそのまた翌日も、そのまた翌日もいなくて。不安だったよ」

「ごめんって。今度からちゃんとれんら、く…」

「「あ」」

二人分の声が重なる。

「連絡先、交換してないね」

「住所ならむり」

「メッセとか電話とか」

「ないよ。だって携帯もってないもん」

それは、まるでナンパを断るのが下手くそな女子の言い分だったが、彼女はマジだった。

「本当に言ってる?」

「うん。それに、君なら手紙の方が好きでしょ」

それは、その通りだが。

「でも住所もないから、連絡はできないかな…」

「どういうこと?住所がないって…」

彼女は真顔で、静かに拒否する。

「それは、秘密」

「わかった」

僕は、彼女の連絡先ももっていないし、どこで会ったことがあるのかも思い出せないし、謎は多くなるばかりだ。

それでも、彼女のちょっとミステリアスで、まるでぴんと張った糸のような不安定さに惹き込まれるのは、なぜなのだろう。

***

その日、家に帰ってから。

ピロン、と珍しく通知が来る。誰からかと思えば、僕の部活の知り合い―出席表にしるしをつけてくれている―だった。

『後輩と付き合うことになった』

『よかったな』

『いい人だよ、ほんと』

惚気か、と思い適当に肯定的なスタンプを送っておく。

『そういえば、古典の範囲ってどこだっけ』

『小テストなら、徒然草の第七段』

『どんなやつだっけ』

『命長ければ辱多し』

『ああ、四十歳くらいで死にたい、っていうあれか』

『それ』

『俺の彼女と同じようなこと言ってる』

『達観しているんだな』

『そうともいう』

それっきり、会話のネタがあるわけでもなく。会話は終わった。

しばらくして。

「いや、あいつの彼女ってどんな思考してるんだよ」

久しぶりに徒然草を読み直そうかな、と思った。

***

「全ての行動は、自己満足で終わらせられるべきである。だって、人生は60点くらいでいいんだから」

今日の講釈タイムはこの言葉から、か。

「…それも、自分で考えた言葉?」

「半分はそう。半分は受け売りかな」

「どこからの受け売りなんだ?」

「とある、あたしが好きな曲の歌詞」

「前、歌詞なんてのは形骸化した意味を載せただけの詩、とか言ってなかった?」

「笑止の沙汰だね、我ながら」

「人間だれしも間違いはあるさ。40点分の減点くらいなら」

「馬鹿にしてる?」

自分の考えた格言を使われるのが気恥ずかしいらしく、彼女はジト目を向けてくる。

「そんなことないって」

頬をちょっとだけ赤らめた彼女が無性に微笑ましく感じて、僕は少しだけ笑う。

「あ」

「なに?」

「君の笑顔、初めて見たかも」

「そう?」

言われてみれば。

「笑ってればちょっとは話しやすそうなのに」

「それができれば苦労はない」

「そっか。そうだね」

「今日は珍しく素直なんだな」

「いつもは厭味ったらしいって言いたいんだね…否定はしないけど」

2人して笑いあう。周りの人たちの邪魔にならないくらいに、静かに。

「あ、そろそろ帰る」

「ん、じゃあ」

ぎゅっと抱きしめられる。

ダイレクトに、何の躊躇もなく。

手を触れただけではわからなかった、生々しい柔らかさを制服越しに感じる。それに何よりも、首筋にかかる彼女の吐息が、どうしようもなく現実味を帯びている。

思ったより華奢な躰は、抱き締めかえしたら壊れそうで、とても…

彼女は、抱きしめるのと同じくらい唐突に離れる。

そして、言う。

「ハグってリラックス効果あるらしいよ?」

「どきどきしかしなかった」

「…あたしも」

***

夕陽で明るく照らされた屋外に出る。目の前の横断歩道の赤信号が、緑に変わるのを待ちつつ、彼女と話す。

「っていうか、なんでさっき、あんなことしたんだ?」

「あんなことって?」

「言わせないでくれよ…思い出すだけで恥ずかしいんだから」

「ごめんって。まあ、理由としては、興味が湧いただけ」

「んな適当な」

「あたしは、適当なことは言わないよ。言葉は現実になるから」

「言霊の力を信じてるのか」

「そう」

信号が、碧色に光る。

「じゃあね、また」

「じゃあ」

彼女が歩き出すのを認めて、僕は別方向に向く。

「ゆーと!!」

大声で呼び止められて振り向くと、横断歩道の中ほどで立ち止まった彼女が大きく手を振っているのが見える。

気恥ずかしさを感じながらも、手を振り返す。

「またねー!!」

僕は大声を出すことなく、見送

***

彼女が亡くなってから、一週間以上が経った。

ようやく登校できるようになった僕は、花束を道端に手向ける。

「言葉は、現実になるんじゃなかったのか?」

周りの人は、事情を知ってか知らずか―知らないわけがない、ここで交通事故が起こったことは周知の事実だ—視線を逸らしつつ通り過ぎていく。あの日、彼女は、立ち止まった横断歩道で、居眠り運転のトラックに撥ねられ、そのまま死んでしまった。僕の、目の前で。

「なあ」

先程より大きな声で呟く。

「またね、って言ってくれたじゃねえか」

地面は沈黙する。

彼女は言っていた。「墓参り、というのはその人がまだ死んでいる、ということを確認する行事」だと。

確認して何が悪い。実感して何が悪い。

彼女は言っていた。「ものに意味なんてないんだよ」と。

死に意味を求めることだって人の性だろう。彼女が死ななきゃいけない、その、意味を、考え。

考えたくない。

もう、なにも考えたくない。

考えるといつも、彼女はそこにいる。

僕の思考は彼女のものだ。彼女の言葉、その一言一句が、僕の哲学となり内面となっていた。

全て覚えているし、全てに宿った言霊は今も僕を依り代として生きている。

でも、それは違う。

彼女では、それは叶ではない。

叶はもっと摑みどころがなくて、もっと特別なんだ。

死なんかに穢されるわけがないんだ。

頭の中は言葉でいっぱいだったのに。ショックで学校を休んでいる間自問自答したその答えの、価値のある言霊が脳内では渦巻いているのに。

なのに、出てきたのは、一言だけだった。

「寂しいんだ」

涙が、溢れる。

洩らす嗚咽は、誰も抱きしめてくれない。

***

冬が過ぎ、春が来た。

その間片時も、僕は彼女のことを忘れはしなかった。しかし、世界は回っていく。こういう時、彼女ならPKDの『偶然世界』の最後の一文を引用するんだろうな。

「前進あるのみ…」って。

結局、僕は何も変わらず、学校に行き、部活をサボっている。

一つだけ変わったことがあるなら、本屋に行くことをやめて、公園でぼーっと休んでいることだけだろう。

彼女も「休息は大事」と言っていたし。

夏の暑ささえ感じ始めるような気温の中、登校する。

前から、女子生徒が歩いてくる。

通り過ぎる。

「また、会ったね」

まぎれもない彼女の声だった。

その瞬間、僕は昇華する。

振り向いても、恐らく彼女はいないだろう。でも、僕にはわかるんだ。彼女は死んでいない。

そのまま、駆け出す。

そうだ。学校についたら、飄飄としてクラスのみんなに叫んでやろう。

「僕と一緒に、死人を探さない?」って

_______________

燃える家。

あたしは別に悪くない。

料理のミスは怒られないのに、勉強のミスは怒られる。

そんなのは人間性に関わらないのに。みんなそれに動かされている。

ただ、ちょっとだけ家を飛び出しただけなのに。

なのに、火事だなんて。

あたしは、背を向ける。

こんな名前なんて捨ててやる。

警察からだって逃げ延びてやる。

私の名前は、今日から、そう”かなえ”だ。

火から生まれるのは、不死鳥。

みんなのリアクション

まだリアクションはありません。最初の一歩を踏み出しましょう!

一週間後。

「やあ」

いつものように本に集中している彼女に挨拶すると、彼女はびくっと肩を震わせる。

「あ」

「ごめん風邪と用事で休んじゃってた」

「そ、そっか」

「ごめん風邪と用事で休んじゃってた」

「そ、そっか」

いつもより元気がなさそうな彼女は、お決まりの皮肉を言うでもなく、読書に戻っていった。

「今日は、科学系の本なんだな」

「分子生物学、おもしろいから」

「僕は、そうだな…天文学で」

「分子生物学、おもしろいから」

「僕は、そうだな…天文学で」

そう言って、二人して読書に浸る。

久しぶりの心休まる時間だった。足は相変わらず疲れるけれど、本に集中してれば、大丈夫。

彼女は二冊目を読み終わると、いつもの習慣を始めた。

久しぶりの心休まる時間だった。足は相変わらず疲れるけれど、本に集中してれば、大丈夫。

彼女は二冊目を読み終わると、いつもの習慣を始めた。

「一日たった30分。ただリラックスして本を読んで、好きな音楽聞いて。そういう時間を作るだけで、自殺は大分減ると思うんだ」

「誰の言葉?」

「私が考え出したの」

「珍しいな」

「そう、かもね」

「それにしても、音楽嫌いじゃないのか?」

「あたし?カントリーとヘビメタ以外なら好きだよ。特にヘビメタは耐えられないけど」

「『モーリタニアン』のスチュアート・カウチ?」

「映画も知っているのか、君は」

「誰の言葉?」

「私が考え出したの」

「珍しいな」

「そう、かもね」

「それにしても、音楽嫌いじゃないのか?」

「あたし?カントリーとヘビメタ以外なら好きだよ。特にヘビメタは耐えられないけど」

「『モーリタニアン』のスチュアート・カウチ?」

「映画も知っているのか、君は」

そういうと、いつになく優しく微笑んで続ける。

「この言霊、君に伝えられてよかった」

「いい言葉、だとは思う」

「んん、君はまだ、休養の大切さを理解してないんだよ」

「いい言葉、だとは思う」

「んん、君はまだ、休養の大切さを理解してないんだよ」

そうなのかな?と確認しても、彼女はそうだよ、としか言わない。そういうやつなんだ。

「あたしさ、この言葉を考え付いた後に、どうしても人に伝えたくて。でも君は翌日もそのまた翌日も、そのまた翌日もいなくて。不安だったよ」

「ごめんって。今度からちゃんとれんら、く…」

「「あ」」

「ごめんって。今度からちゃんとれんら、く…」

「「あ」」

二人分の声が重なる。

「連絡先、交換してないね」

「住所ならむり」

「メッセとか電話とか」

「ないよ。だって携帯もってないもん」

「住所ならむり」

「メッセとか電話とか」

「ないよ。だって携帯もってないもん」

それは、まるでナンパを断るのが下手くそな女子の言い分だったが、彼女はマジだった。

「本当に言ってる?」

「うん。それに、君なら手紙の方が好きでしょ」

「うん。それに、君なら手紙の方が好きでしょ」

それは、その通りだが。

「でも住所もないから、連絡はできないかな…」

「どういうこと?住所がないって…」

「どういうこと?住所がないって…」

彼女は真顔で、静かに拒否する。

「それは、秘密」

「わかった」

僕は、彼女の連絡先ももっていないし、どこで会ったことがあるのかも思い出せないし、謎は多くなるばかりだ。

それでも、彼女のちょっとミステリアスで、まるでぴんと張った糸のような不安定さに惹き込まれるのは、なぜなのだろう。

僕は、彼女の連絡先ももっていないし、どこで会ったことがあるのかも思い出せないし、謎は多くなるばかりだ。

それでも、彼女のちょっとミステリアスで、まるでぴんと張った糸のような不安定さに惹き込まれるのは、なぜなのだろう。

***

その日、家に帰ってから。

ピロン、と珍しく通知が来る。誰からかと思えば、僕の部活の知り合い―出席表にしるしをつけてくれている―だった。

ピロン、と珍しく通知が来る。誰からかと思えば、僕の部活の知り合い―出席表にしるしをつけてくれている―だった。

『後輩と付き合うことになった』

『よかったな』

『いい人だよ、ほんと』

『よかったな』

『いい人だよ、ほんと』

惚気か、と思い適当に肯定的なスタンプを送っておく。

『そういえば、古典の範囲ってどこだっけ』

『小テストなら、徒然草の第七段』

『どんなやつだっけ』

『命長ければ辱多し』

『ああ、四十歳くらいで死にたい、っていうあれか』

『それ』

『俺の彼女と同じようなこと言ってる』

『達観しているんだな』

『そうともいう』

『小テストなら、徒然草の第七段』

『どんなやつだっけ』

『命長ければ辱多し』

『ああ、四十歳くらいで死にたい、っていうあれか』

『それ』

『俺の彼女と同じようなこと言ってる』

『達観しているんだな』

『そうともいう』

それっきり、会話のネタがあるわけでもなく。会話は終わった。

しばらくして。

しばらくして。

「いや、あいつの彼女ってどんな思考してるんだよ」

久しぶりに徒然草を読み直そうかな、と思った。

***

「全ての行動は、自己満足で終わらせられるべきである。だって、人生は60点くらいでいいんだから」

今日の講釈タイムはこの言葉から、か。

「…それも、自分で考えた言葉?」

「半分はそう。半分は受け売りかな」

「どこからの受け売りなんだ?」

「とある、あたしが好きな曲の歌詞」

「前、歌詞なんてのは形骸化した意味を載せただけの詩、とか言ってなかった?」

「笑止の沙汰だね、我ながら」

「人間だれしも間違いはあるさ。40点分の減点くらいなら」

「馬鹿にしてる?」

「半分はそう。半分は受け売りかな」

「どこからの受け売りなんだ?」

「とある、あたしが好きな曲の歌詞」

「前、歌詞なんてのは形骸化した意味を載せただけの詩、とか言ってなかった?」

「笑止の沙汰だね、我ながら」

「人間だれしも間違いはあるさ。40点分の減点くらいなら」

「馬鹿にしてる?」

自分の考えた格言を使われるのが気恥ずかしいらしく、彼女はジト目を向けてくる。

「そんなことないって」

頬をちょっとだけ赤らめた彼女が無性に微笑ましく感じて、僕は少しだけ笑う。

「あ」

「なに?」

「君の笑顔、初めて見たかも」

「そう?」

「なに?」

「君の笑顔、初めて見たかも」

「そう?」

言われてみれば。

「笑ってればちょっとは話しやすそうなのに」

「それができれば苦労はない」

「そっか。そうだね」

「今日は珍しく素直なんだな」

「いつもは厭味ったらしいって言いたいんだね…否定はしないけど」

「それができれば苦労はない」

「そっか。そうだね」

「今日は珍しく素直なんだな」

「いつもは厭味ったらしいって言いたいんだね…否定はしないけど」

2人して笑いあう。周りの人たちの邪魔にならないくらいに、静かに。

「あ、そろそろ帰る」

「ん、じゃあ」

「ん、じゃあ」

ぎゅっと抱きしめられる。

ダイレクトに、何の躊躇もなく。

手を触れただけではわからなかった、生々しい柔らかさを制服越しに感じる。それに何よりも、首筋にかかる彼女の吐息が、どうしようもなく現実味を帯びている。

思ったより華奢な躰は、抱き締めかえしたら壊れそうで、とても…

手を触れただけではわからなかった、生々しい柔らかさを制服越しに感じる。それに何よりも、首筋にかかる彼女の吐息が、どうしようもなく現実味を帯びている。

思ったより華奢な躰は、抱き締めかえしたら壊れそうで、とても…

彼女は、抱きしめるのと同じくらい唐突に離れる。

そして、言う。

そして、言う。

「ハグってリラックス効果あるらしいよ?」

「どきどきしかしなかった」

「…あたしも」

「どきどきしかしなかった」

「…あたしも」

***

夕陽で明るく照らされた屋外に出る。目の前の横断歩道の赤信号が、緑に変わるのを待ちつつ、彼女と話す。

「っていうか、なんでさっき、あんなことしたんだ?」

「あんなことって?」

「言わせないでくれよ…思い出すだけで恥ずかしいんだから」

「ごめんって。まあ、理由としては、興味が湧いただけ」

「んな適当な」

「あたしは、適当なことは言わないよ。言葉は現実になるから」

「言霊の力を信じてるのか」

「そう」

「あんなことって?」

「言わせないでくれよ…思い出すだけで恥ずかしいんだから」

「ごめんって。まあ、理由としては、興味が湧いただけ」

「んな適当な」

「あたしは、適当なことは言わないよ。言葉は現実になるから」

「言霊の力を信じてるのか」

「そう」

信号が、碧色に光る。

「じゃあね、また」

「じゃあ」

「じゃあ」

彼女が歩き出すのを認めて、僕は別方向に向く。

「ゆーと!!」

大声で呼び止められて振り向くと、横断歩道の中ほどで立ち止まった彼女が大きく手を振っているのが見える。

気恥ずかしさを感じながらも、手を振り返す。

気恥ずかしさを感じながらも、手を振り返す。

「またねー!!」

僕は大声を出すことなく、見送

***

彼女が亡くなってから、一週間以上が経った。

ようやく登校できるようになった僕は、花束を道端に手向ける。

ようやく登校できるようになった僕は、花束を道端に手向ける。

「言葉は、現実になるんじゃなかったのか?」

周りの人は、事情を知ってか知らずか―知らないわけがない、ここで交通事故が起こったことは周知の事実だ—視線を逸らしつつ通り過ぎていく。あの日、彼女は、立ち止まった横断歩道で、居眠り運転のトラックに撥ねられ、そのまま死んでしまった。僕の、目の前で。

「なあ」

先程より大きな声で呟く。

「またね、って言ってくれたじゃねえか」

地面は沈黙する。

彼女は言っていた。「墓参り、というのはその人がまだ死んでいる、ということを確認する行事」だと。

確認して何が悪い。実感して何が悪い。

彼女は言っていた。「ものに意味なんてないんだよ」と。

死に意味を求めることだって人の性だろう。彼女が死ななきゃいけない、その、意味を、考え。

考えたくない。

もう、なにも考えたくない。

考えるといつも、彼女はそこにいる。

僕の思考は彼女のものだ。彼女の言葉、その一言一句が、僕の哲学となり内面となっていた。

全て覚えているし、全てに宿った言霊は今も僕を依り代として生きている。

でも、それは違う。

彼女では、それは叶ではない。

叶はもっと摑みどころがなくて、もっと特別なんだ。

死なんかに穢されるわけがないんだ。

頭の中は言葉でいっぱいだったのに。ショックで学校を休んでいる間自問自答したその答えの、価値のある言霊が脳内では渦巻いているのに。

なのに、出てきたのは、一言だけだった。

彼女は言っていた。「墓参り、というのはその人がまだ死んでいる、ということを確認する行事」だと。

確認して何が悪い。実感して何が悪い。

彼女は言っていた。「ものに意味なんてないんだよ」と。

死に意味を求めることだって人の性だろう。彼女が死ななきゃいけない、その、意味を、考え。

考えたくない。

もう、なにも考えたくない。

考えるといつも、彼女はそこにいる。

僕の思考は彼女のものだ。彼女の言葉、その一言一句が、僕の哲学となり内面となっていた。

全て覚えているし、全てに宿った言霊は今も僕を依り代として生きている。

でも、それは違う。

彼女では、それは叶ではない。

叶はもっと摑みどころがなくて、もっと特別なんだ。

死なんかに穢されるわけがないんだ。

頭の中は言葉でいっぱいだったのに。ショックで学校を休んでいる間自問自答したその答えの、価値のある言霊が脳内では渦巻いているのに。

なのに、出てきたのは、一言だけだった。

「寂しいんだ」

涙が、溢れる。

洩らす嗚咽は、誰も抱きしめてくれない。

洩らす嗚咽は、誰も抱きしめてくれない。

***

冬が過ぎ、春が来た。

その間片時も、僕は彼女のことを忘れはしなかった。しかし、世界は回っていく。こういう時、彼女ならPKDの『偶然世界』の最後の一文を引用するんだろうな。

「前進あるのみ…」って。

結局、僕は何も変わらず、学校に行き、部活をサボっている。

一つだけ変わったことがあるなら、本屋に行くことをやめて、公園でぼーっと休んでいることだけだろう。

彼女も「休息は大事」と言っていたし。

夏の暑ささえ感じ始めるような気温の中、登校する。

その間片時も、僕は彼女のことを忘れはしなかった。しかし、世界は回っていく。こういう時、彼女ならPKDの『偶然世界』の最後の一文を引用するんだろうな。

「前進あるのみ…」って。

結局、僕は何も変わらず、学校に行き、部活をサボっている。

一つだけ変わったことがあるなら、本屋に行くことをやめて、公園でぼーっと休んでいることだけだろう。

彼女も「休息は大事」と言っていたし。

夏の暑ささえ感じ始めるような気温の中、登校する。

前から、女子生徒が歩いてくる。

通り過ぎる。

「また、会ったね」

まぎれもない彼女の声だった。

その瞬間、僕は昇華する。

振り向いても、恐らく彼女はいないだろう。でも、僕にはわかるんだ。彼女は死んでいない。

振り向いても、恐らく彼女はいないだろう。でも、僕にはわかるんだ。彼女は死んでいない。

そのまま、駆け出す。

そうだ。学校についたら、飄飄としてクラスのみんなに叫んでやろう。

「僕と一緒に、死人を探さない?」って

「僕と一緒に、死人を探さない?」って

_______________

燃える家。

あたしは別に悪くない。

料理のミスは怒られないのに、勉強のミスは怒られる。

そんなのは人間性に関わらないのに。みんなそれに動かされている。

ただ、ちょっとだけ家を飛び出しただけなのに。

なのに、火事だなんて。

あたしは別に悪くない。

料理のミスは怒られないのに、勉強のミスは怒られる。

そんなのは人間性に関わらないのに。みんなそれに動かされている。

ただ、ちょっとだけ家を飛び出しただけなのに。

なのに、火事だなんて。

あたしは、背を向ける。

こんな名前なんて捨ててやる。

警察からだって逃げ延びてやる。

私の名前は、今日から、そう”かなえ”だ。

火から生まれるのは、不死鳥。

こんな名前なんて捨ててやる。

警察からだって逃げ延びてやる。

私の名前は、今日から、そう”かなえ”だ。

火から生まれるのは、不死鳥。